Eine andere Weihnachtsgeschichte

Die folgende Geschichte erzählt den Leidensweg eines deutschen Soldaten, der als junger Pionier in den Kriegsdienst zog und in Stalingrad schwer verwundet in Gefangenschaft geriet. Hans erzählte Zeit seines Lebens mit Vorliebe von den Weihnachtsfeiern, die er mit seinen Kameraden durchlebt hatte, egal wie schwer und entbehrungsreich diese Tage waren. Aus zahlreichen handschriftlichen Notizen aus den späten 1990er Jahren ist diese Niederschrift entstanden. Es ist keine Weihnachtsgeschichte voller Glanz – sondern eine, in der Menschlichkeit über Dunkelheit siegt. Eine Erinnerung daran, dass selbst im tiefsten Leid ein Funken Hoffnung genügt, um weiterzugehen.

Diese Veröffentlichung stelle ich aufgrund meiner langjährigen Bearbeitung historischer Dokumente sowie meiner intensiven Beschäftigung mit den persönlichen Schicksalen deutscher Veteranen zwischen 1939 und 1945 als Erstveröffentlichung auf diesen Internetseiten bereit. Aus meiner Archivarbeit kenne ich die menschlichen Dimensionen des Krieges jenseits von Zahlen, Karten und Operationen. Das Folgende hat sich in etwa genauso zugetragen. Es ist eine Geschichte von Hoffnung und unerschütterlichem Durchhaltewillen – es ist eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Die Geschichte der Familie Behnke steht exemplarisch für viele dieser Schicksale: geprägt von Verlust, Hoffnung, Leid und der seltenen Erfahrung eines wirklichen Weihnachtswunders. Ich halte sie für erzählenswert, weil sie zeigt, wie brutal Krieg ist – und gleichzeitig, welche Kraft menschliche Bindungen besitzen.

Die Niederschrift ist viel Umfangreicher ausgefallen als ursprünglich geplant, aber gerade deswegen halte ich sie für besonders Lesenswert. Sie soll keine Wertung darstellen, aber dafür erinnern und mahnen und gleichzeitig deutlich machen, warum Frieden, Zusammenhalt und Kameradschaft nicht selbstverständlich sind.

Hans Behnke wurde im April 1920 in Borow bei Breslau geboren. Er war der Älteste der Behnkes. Hans war derjenige, auf den der Vater baute. Der, der den Hof einmal übernehmen sollte. Als der Zweite Weltkrieg begann, war Hans von der „Sache“ überzeugt, liebte die Pflicht und die Verantwortung – nicht zuletzt dank der Geschichten derer, die im ersten Weltkrieg ihre Pflicht getan hatten. Hans Vater hatte 1914 bis 1915 der Westfront gestanden, war während eines der ersten Giftgasangriffe verwundet worden und wurde deswegen bereits ab 1916 in die Heimat entlassen. Der Vater konnte gute und spannende Geschichten erzählen. Geschichten, die der noch junge Hans aufgesaugt hatte. So kam es auch das er sich schon bereits 1937 zum Militärdienst melden wollte – gegen den Willen der Eltern – und so wurde aus dem Soldat-werden erst mal nichts.

Im Sommer 1939 sah die Sache jedoch ganz anders aus. Die Wehrmacht war seit 1938 deutlich am Expandieren, war in Österreich einmarschiert, hatte das Sudetenland besetzt und am 15. März 1939 mit dem Einmarsch in Prag die Tschechoslowakei annektiert. In dieser Lage meldete sich Hans Behnke freiwillig zu den Pionieren. Im Pionier-Bataillon 162 der 62. Infanterie-Division wurde er ausgebildet. Ohne zu ahnen, dass die kommenden Jahre alles zerstören würden, was ihn und seine Familie einmal ausmachte. Zuhause blieb Hanna, zwei Jahre jünger, die Seele des Hauses, und die beiden Brüder Franz und Georg. Sie bewunderten ihren großen Bruder. Ihn, der diesen großen Schritt gewagt hatte. Franz war der Vorlaute, Georg der Kühne. Sie selbst sollten auch noch in diesen Krieg ziehen und dafür einen hohen Preis bezahlen.

Bereits kurz nach Beginn des Westfeldzugs wurden Hans die Illusionen von einem abenteuerlichen Krieg aus dem Körper gerissen. Ein Feuerstoß aus einem feindlichen MG an der Loire, Blut, Staub, Geschrei, ein Verwundetenabzeichen und dazu ein monatelanger Aufenthalt, gefesselt an ein Lazarettbett – das war die Kehrseite der Medaille. Eine MG-Garbe hatte ihn von den Beinen geholt, den Oberschenkel zerschlagen, drei Kameraden waren getötet worden. Es folgte eine zähe Lazarettzeit. Die schwere Fraktur des Oberschenkels führte zu einer schwierigen und leidvollen Genesung.

Während der Zeit im Lazarett erlebte er sein erstes Weihnachten fern von daheim. Das Fest der Liebe wurde zu einem Fest des Verlusts und des Schmerzes. Die Stille der Heiligen Nacht gab es nicht, nur das Stöhnen der Kameraden und dem Geruch nach Jod. Ein Paket von Zuhause brachte für einen Augenblick das Gefühl von Daheim: Ein Stück Christstollen, ein selbstgestrickter Schal, ein Brief. Der Blick auf den bandagierten Oberschenkel und die leeren Betten rissen ihn jedoch wieder zurück in die Realität.

Nach seiner Entlassung an Neujahr gab es einen Heimaturlaub, wo er vom ersten Tode eines Schulkameraden erfuhr. Hans wurde stiller, ernster, aber er kehrte zurück und trug die Uniform weiter – immer noch mit einer gewissen Art von Stolz. Die Eltern sahen es, spürten es, sagten aber nichts.

Der Feldzug gegen Russland zeichnete sich ab. Obwohl der Vater bereits die Niederlage des Ersten Weltkrieges erlebt hatte, so wusste er aus Überzeugung „dieses Mal nehmen wir Moskau“. So sehr wie der Vater sich seiner sicher war, so sehr sorgte sich die Mutter – bis schließlich der Tag des Abschieds gekommen war und der Angriff auf Russland bevorstand.

Der Bug sollte überschritten werden und unter fortwährendem Kanonendonner musste an diesem Morgen seine Ansicht auf den Krieg endgültig umschlagen. Dichter Nebel über dem Gewässer, Feuer, Schreie, Granatsplitter. In diesem Chaos traf er einen Unteroffizier mit hartem Gesicht und ruhiger Stimme. „Weiter, Junge! Nicht stehen bleiben! So gewinnen wir diesen Krieg nicht!“ Dieser Satz trieb Hans in das Wasser – und immer weiter rein in einen Krieg, aus dem es kein Entrinnen mehr gab! Die Brücke wurde unter mörderischem Feuer gebaut, beschädigt und wieder aufgebaut. Als am Abend die großen Kolonnen hinüberrollten, war Hans’ Welt eine andere geworden. Mehrere Kameraden waren gefallen, einige waren verwundet. Der Spruch des Unteroffiziers „Weiter Junge!“ sollte zu einem Slogan werden.

Der Vormarsch nach Kiew war schnell und ohne Rast – denn es ging immer „weiter Junge!“ Als die einkesselten russischen Armeen zusammenbrachen, kam ein Brief aus Breslau: Franz ist ins Heer eingerückt. Der nächste Schlag folgte während einer lauen Herbstnacht. Hans stand auf Posten, als plötzlich eine Detonation die Ruhe der Nacht zerriss. Gleich im angrenzenden Haus – ein Vater von zwei Kindern hatte genug von alle dem. Seit 1939 im Frontdienst, der beantragte Urlaub zum zweiten Male abgelehnt. Nach einem Streitgespräch mit dem Major setzte er seinem Leben mit einer Handgranate ein Ende – mechanisch und endgültig! Hans sah nicht hin. Er hatte genug gehört und gesehen. In dieser Nacht begriff er, dass niemand aus diesem Krieg unversehrt zurückkehren würde. Aber es ging immer weiter!

So fraß sich der Krieg in die Männer. Es war ein verzweifelter Kampf gegen Hunger, Läuse und die allgegenwärtige Kälte, die an den Knochen nagte. Weihnachten 1941 verbrachte Hans südlich Charkow in einem notdürftig errichteten Unterstand im Schnee. Der Kanonenofen kämpfte mühsam gegen die eisige Luft im Verschlag, und der Atem stand in kleinen Wolken vor den leise singenden Mündern. Es war ein verzweifelter Versuch, der Kälte zu trotzen. Trotz Decken, in die sie sich eingewickelt hatten, kroch die gnadenlose Kälte unaufhaltsam in den Körper und ließ die Glieder schmerzen.

An diesem Abend geschah jedoch etwas, das sich fest in das Gedächtnis der Männer und ganz besonders bei Hans einbrannte. Die sowjetischen Soldaten gegenüber hatten die Kampfhandlungen ebenfalls eingestellt. In gesamten Abschnitt, de wenige Stunden zuvor noch umkämpft war und unter Artilleriefeuer lag, herrschte plötzlich eine Stille, wie man sie nie erlebt hatte. 20 Kilometer weiter nördlich tobten weiterhin heftige Gefechte, begleitet durch Artilleriefeuer und Sturmangriffen – hier jedoch breitete sich eine Ruhe aus, die unwirklich wirkte.

Als die Dunkelheit vollständig über die Stellungen eingebrochen war, hörten sie die Stimmen aus der gegenüberliegenden Frontseite. Russisch. Keine Drohungen, kein Rufen – nur leises Sprechen, das durch die kalte Luft getragen wurde, so klar, dass es fast wirkte, als stünden sie nur wenige Schritte entfernt. Ein seltsamer Moment der Erkenntnis – Die Männer dort drüben froren genauso und hatten die gleichen Sorgen um ihre Familien in de Heimat und die dieselben Hoffnungen auf eine friedliche Zeit.

Eingeklemmt in der gefrorenen Erde versuchten sie einen Hauch von Normalität zu bewahren, sich nur mal ein paar Stunden dem Grauen entziehen. Sie taten ihr Bestes, diesen einen Abend als den Weihnachtsabend zu empfinden. Ein spärlich geschmückter Tannenbaum, mühsam im Schnee ausgegraben, war mit ein paar Kerzen geschmückt. Ein Päckchen aus der Heimat ließ der Nacht ein wenig den Schrecken nehmen. Der Schein der Kerzen besiegte für einen kurzen Moment die Verzweiflung. Irgendwo da draußen sollte doch noch eine heile Welt existieren, auf die es sich zu hoffen lohnte? In dieser Nacht waren sie wieder Menschen und nicht nur Soldaten.

Während Hans in dieser Hölle des Ostens ausharrte, saßen seine Eltern in der Heimat am Tisch und warteten auf ein Lebenszeichen ihrer beiden Söhne. Hanna stellte in alter Tradition einen Teller für beide Brüder bereit, auch wenn sie genau wusste, dass diese nicht dazu kommen würden.

Das neue Jahr brachte keine Erleichterung. Mit der Schneeschmelze trat die nächste Schlammperiode ein. Es war die Zeit, zu der Hans ein weiteres Mal verwundet wurde. Im Lazarett besuchte ihn Zugführer Janson, ein Mann, der sonst nie um Worte verlegen war. Obwohl er kaum sprach, erzählten dessen Augen die Geschichte der Kameraden. Die Worte, die er unterschlug, berichteten von den Verlusten des Bataillons, von Gesichtern, die für immer im Schlamm der Ostfront verschwunden waren.

Drei Wochen vor Beginn der Sommeroffensive 1942 wurde Hans aus dem Lazarett entlassen. Ein kurzer Heimaturlaub, der die Kluft zur Normalität nur größer werden ließ. Dann ging es zurück in die Hölle des Ostens. Wieder Steppe, wieder Staub, unerträgliche Hitze – und dazwischen, als ständige Mahnmale, Leichen und Gräber. Die Division preschte voran, erreichte den Don, und der Name Stalingrad flackerte wie ein drohender, schwarzer Sturm am Horizont.

Im November schloss sich die Zange. Die 6. Armee war durch einen undurchdringbaren Belagerungsring in Stalingrad eingeschlossen. Damit begann das große Sterben. Die anfängliche Euphorie wich einem blanken Überlebenskampf, begleitet von Hoffnungslosigkeit, begleitet von dem immer wieder mechanischen Befehlston: „Weiter Junge! Weiter gehts!“. Hans sah Männer vor seinen Augen zusammenbrechen. Er hörte sie nachts im Schlaf nach ihren Müttern rufen. Durch die unvorstellbaren Strapazen hatte er seit dem Sommer bereits gut 5 Kilo verloren, doch bis zum bitteren Ende im Januar 1943 sollten noch weitere 15 Kilo folgen.

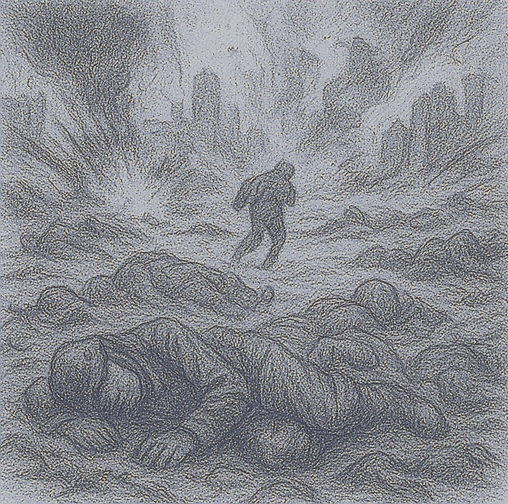

Mitte Dezember 1942 wurde das gesamte Pionier.-Btl. in den Strudel der heftigsten Kämpfe hereingezogen. Stalingrad wurde zur Hölle bei lebendigem Leib. Ruinen, verrottende Leichen und der allgegenwärtige Gestank des Todes. Das Bataillon kämpfte sich von Haus zu Haus, von Keller zu Keller, nur um die eben erreichten Erfolge im russischen Gegenangriff wieder aufzugeben. Ganze Straßenzüge wechselten teils an einem Tage mehrfach den Besitzer, nur um darauf im beiderseitigen Feuer der Artillerie restlos vernichtet zu werden. In den Ruinen erlitt das Bataillon unvorstellbare Verluste. Aber es musste weiter gehen „So wird das nichts! Weiter!“

Es gab keine Sicherheit, keinen Rückzug. Kurze Ruhepausen gab es für ein oder zwei Stunden. In einem zerschossenen und ausgebrannten Stellungsbau. Was blieb, als der Lärm der Granaten kurz verstummte, war die nachhallende Stille der Explosionen, die verblassenden Gesichter der toten Kameraden, brennende Häuser und ein den Himmel verdunkelnder dichter Rauch.

Heiligabend verbrachte man in einem notdürftigen Unterstand, dicht vor einem zugefrorenen Bachlauf, der in die Wolga mündete. Sechs von ihnen, gezeichnet von den Strapazen der Kämpfe, versuchten so gut es ging, das Weihnachtsfest zu feiern. Ringsherum krepierten unablässig Granaten, MGs ratterten unaufhörlich und waren die musikalische Untermalung. Einschläge auf den Unterstand wurden schon mit Gleichgültigkeit hingenommen – jener Gleichgültigkeit, die nur jemand besaß, der die Hoffnung hat, dass „ES“ bald vorbei ist, egal wie. Dabei wusste jeder, was es bedeutete, ob man lebt oder tot ist. Denn wer bereits tot war, hatte seinen Frieden gefunden, war Sieger über diesen einen Augenblick des Schreckens.

Am Abend gab es einen Kuchen aus zusammengekratzten Brotkrumen und Schokolade, dazu einen Kartoffelschnaps, den sie seit Wochen für diesen einen Abend aufgespart hatten. Der Duft der wenigen Kerzen und Tannenzweige, die sie organisiert hatten, konnte den Gestank von Fäkalien, Schweiß und dem beißenden Schießpulver nicht überlagern. Dennoch ließen es sich die Sechse gut gehen – so gut es eben ging bei -30 Grad. Denn es musste ja „weitergehen, Junge!“. Hans wusste derweil nur eines mit Sicherheit: Hanna wird heute wieder eine Kerze anzünden – für ihn, für seine Kameraden hier im Unterstand und natürlich auch für den Bruder Franz.

Während die Pioniere am Abend ein brüchiges „Stille Nacht“ anstimmten, saß Hans Familie im fernen Borow vor zwei leeren Stühlen am Esstisch. Hans im Osten, Franz in Frankreich und dazu die böse Gewissheit, dass Georg ebenfalls seine Einberufung zur Wehrmacht erhalten hatte. Der Vater wirkte alt, seine Schultern schwerer als zuvor. Die Mutter saß da und kämpfte mit stillen Tränen. Denn seit Oktober 1942 war kein einziges Lebenszeichen, keine Nachricht, keiner der Briefe mehr von Hans durchgekommen – allerdings wusste Hans davon nichts. Er selbst hatte den letzten Brief aus der Heimat in der letzten Novemberwoche erhalten – in eine Richtung funktionierte die Feldpost also noch.

Seit einiger Zeit träumte die Mutter in jeder Nacht, dass der Parteimann Kubiczky mit seinem dicken, wohlgenährten Bauch kommen und ihr „DEN“ Brief überreichen würde – die offizielle Benachrichtigung vom Tod ihres Sohnes. Hanna, die ruhige Seele des Hauses, versuchte immer wieder Trost zu spenden, alles würde gut werden. Sie war auch jetzt noch davon überzeugt, dass der Krieg halbwegs schadlos an ihnen vorübergehen würde, schließlich war Franz ja „nur“ im Nachschub, der musste nur den Kopf unten halten und Hans? Ja Hans, der passt schon auf sich auf!

Am frühen Morgen des 25. Dezember krachte es. Damit war das Weihnachtsfest vorbei, die Realität schlug mit voller Wucht zurück. Ein russischer Großangriff setzte ein und traf das ohnehin stark dezimierte Bataillon heftig. Die Reste dessen, was nicht mehr den Namen „Kompanie“ verdiente, wurden arg bedrängt, zersplittert. Kleinste Gruppen verteidigten sich so gut es ging, um dann im russischen Kanonendonner den Widerstand einzustellen. Dennoch zogen sich die Gefechte für die Pioniere um Hans unerbittlich bis zum 6. Januar 1943 hin, weil es musste ja „weitergehen! Vorwärts! Nicht zurück!“

Dann plötzlich ging nichts mehr weiter. Das Inferno erreichte einen neuen Höhepunkt. Zwei Tage lang belegte der Russe jeden Flecken mit einem höllischen Granatfeuer, ein undurchdringbarer Vorhang aus Stahl und Explosionen und immer wieder griffen dessen Horden an. Welle auf Welle rannte gegen die deutsche HKL an, dort brachen sie ein, an anderem Ort wurden sie abgewiesen – aber nicht für lange. Mitten in diesem Chaos schlug eine Granate dicht neben Hans ein, zerriss ihm das linke Bein, den rechten Arm. Schwer verwundet lag er benommen in den Trümmern.

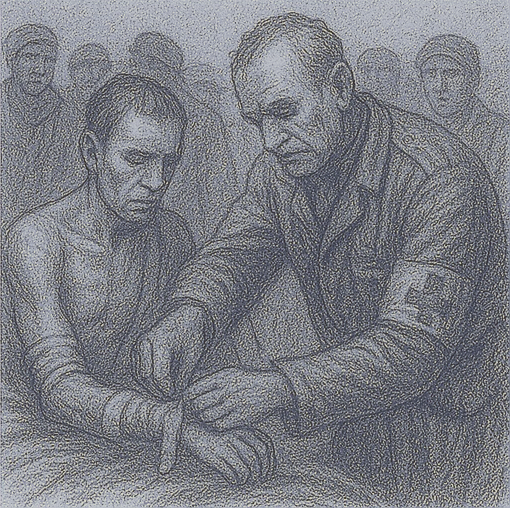

Am Nachmittag des 8. Januars, im allerletzten Augenblick, zogen russische Soldaten ihn aus den Überresten einer hellauf in Flammen stehenden Verwundetensammelstelle. Fast verhungert, fast verblutet und fast bewusstlos – näher am Tod als dem Leben. Sie retteten ihn aus dem Flammenmeer, brachten ihn in die Gefangenschaft, die jeder deutsche Soldat so sehr fürchtete.

Das Ende der Schlacht war aber nicht das Ende des Sterbens, es sollte nur der Übergang in die nächste Phase des Sterbens sein. In zugigen, dreckigen Viehwaggons, die zu improvisierten, rollenden Lazaretten ohne jegliche Versorgung umfunktioniert wurden. Diejenigen, die noch gehen konnten, wurden auf tagelange Elendsmärsche in die tiefer im Land liegenden Lager geschickt. Völlig erschöpft gaben viele auf. Der Wille zu leben war gebrochen, der Tod schien die einzige Erlösung zu sein. Nach der Kapitulation wurden die Reste der 6. Armee, die nicht in Stalingrad untergegangen waren, dann endgültig ausgelöscht – durch Entkräftung, Seuchen und der gnadenlosen Kälte der russischen Steppe.

In dieser Lage kam Hans unter hohem Fieber und in einem Zustand zn wischen Wahn und Wirklichkeit ins Gefangenenlager Beketowka am Rande von Stalingrad. Ein Lager aus dreckigen, windigen Baracken, Zelten und Erdunterständen – ein Massengrab hinter Stacheldraht. Unter Schüttelfrost und den Schmerzen seiner Verletzungen überstand er die Ruhr, die Kälte und den Tod. Vor allem aber überstand er das allgegenwärtige Sterben um ihn herum. Der Tod war ständiger Begleiter in Beketowka. Die Männer lagen da und starben, oft still über Nacht. An diesem Ort bekamen selbst Engel nasse Augen.

Ein Jahr später, Weihnachten 1943, lag er immer noch in einer zugigen, kalten Baracke. Das Bein war ab dem Knie steif wie ein Stück Holz, der rechte Arm stark eingeschränkt in der Bewegung, die alten Verletzungen entzündeten sich immer wieder. Ein russischer Arzt tat das seine, oft über dessen Möglichkeiten, damit Hans sein Bein behalten würde. Dennoch war vom „Fest der Liebe“ nichts viel übrig. Es gab keine Kerzen, keinen Christstollen, kein Lied, kein warmes Wort. Nur Hunger und kaum gute Kleidung, nasses Stroh und die leeren, ausgezehrten Gesichter der Männer, die schon längst mehr Schatten als Menschen waren.

Trotzdem lag an diesem Abend eine Art Weihnachten in der Luft. Kein Frieden, kein Trost – sondern eine stille, beinahe trotzig menschliche Stimmung, die sich gegen die Umstände stemmte. Jeder wusste das es der Weihnachtstag war, und so hatte man ein kleines Kreuz aus zwei Holzresten gebunden, ein russischer Soldat brachte ihnen ein großes Stück Brot und hatte aus einem Stück Draht einen Stern zurechtgebogen. Ein Zeichen dessen, dass man versuchte, Menschen zu bleiben. Einige murmelten die ersten Zeilen eines Liedes, ohne Melodie, fast flüsternd, weil ihnen selbst die Kraft zum Singen fehlte. Aber es war trotzdem ein Weihnachtslied. Unter diesen Bedingungen war es das Einzige, was ihnen blieb.

Durch die Ritzen der Bretter sah Hans einen klaren, hellen Winterhimmel. Für einen Moment schenkte ihm dieser Anblick eine Ruhe. Der Verstand sagte ihm unmissverständlich, dass dieses Lager für viele der letzte Ort ihres Lebens sein würde. Die Realität schrie es ihm jeden Tag ins Gesicht – Kranke, die nicht mehr aufstanden, Kameraden, die leiser wurden, bis sie verstummten.

Und trotzdem hielt etwas in ihm gegen diese Realität an. Eine klare, fast sture Überzeugung: „Weiter geht’s, Junge.“ Ein Befehl an sich selbst, ohne Pathos, ohne Heldentum – schlicht Überlebenswille. Und dann der zweite Satz, der ihm seit Stalingrad nie aus dem Kopf gegangen war: „Hanna, bleib stark. Ich komme wieder.“

So brach 1944 an und verging, während in der Heimat die Familie von Hans schwere Schicksalsschläge erlitt – ohne dabei auch nur ein einziges Lebenszeichen von ihm selbst zu erhalten. Die Stille war ein Martyrium für die Eltern. Im September 1944 traf die nächste Hiobsbotschaft ein. Franz, der bereits im August während der blutigen Kämpfe um den Ausbruch aus dem Kessel von Falaise in Nordfrankreich vermisst gemeldet wurde, war gefallen. Die bittere Realität des Krieges riss ein unheilbares Loch in die Familie.

Weihnachten 1944 traf eine DRK-Karte mit der Aufschrift „Ihr Sohn Hans befindet sich in russischer Gefangenschaft“ ein. Keine weiteren Angaben, aber genügend Raum für Hoffnung. Für die Mutter war es das erste Licht in einem endlosen dunklen und kalten Winter. Eine Hoffnung, die schon im Januar 1945 durch den darauffolgenden Schriftverkehr mit dem „Abwicklungsstab Stalingrad“ jäh zerschmettert wurde. Das DRK hatte die falsche Familie informiert. Der Abwicklungsstab informierte die Familie nun, dass Hans wohl aller Voraussicht nach eher zu den Gefallenen gehöre oder aber solch schwere Verwundung erlitten habe, dass er selbst kein Lebenszeichen von sich aus geben könne. Überdies konnte niemand der Rückkehrer auch nur einen Hinweis geben. Weg war er, der Funke einer Hoffnung, Franz, das wusste man, kommt nicht mehr wieder. Und was mit Hans sein sollte, blieb im dunklen verborgen. Nur eine weitere Woche später kam die Nachricht, dass Georg während der Kämpfe im Westen in Gefangenschaft geraten ist, doch wusste niemand genaues, nur das er noch lebte. Vor Aufregung und Gram brach der Vater zusammen und wurde durch einen Schlaganfall niedergestreckt. Hanna, die immer so hoffnungsvoll war, wurde nun zum Rückgrat der Familie. Sie versuchte die Familie nun am Leben zu halten, denn es musste ja „Weiter gehen!“

Dann kam mit dem Frühjahr 1945 der totale Zusammenbruch. Der Krieg brach in sich zusammen, riss dabei mit, was noch kämpfte. Die Behnkes flohen in Etappen, querten bei Frankfurt die Oder, fanden schließlich Unterkunft in Molkenberg/Havel. Franz war gefallen, Georg in amerikanischer Gefangenschaft und Hans blieb stumm hinter Stacheldraht. Bis er im späten Sommer 1945 entlassen wurde. Zu Krank für die weitere Gefangenschaft hatte ihm der russische Arzt – wohlwollend – attestiert. „Wenn ich dich nicht entlasse, wirst du hier sterben!“ hatte der Arzt in gebrochenem Deutsch erklärt.

Was folgte war ein Marsch zurück ins Leben. Ein Marsch, der fast so brutal war wie der Krieg selbst. Die Heimkehr war ein ständiger Kampf gegen Hunger und Schwäche. Eine Heimkehr in ein durch den Krieg geschundenes Land. Angetrieben durch den Gedanken, der ihn in Stalingrad am Leben erhalten hatte: „Hanna, bleib stark, ich komme wieder!“.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1945 erreichte er schließlich Molkenberg. Das Ende einer Odyssee, ein Moment, der jenseits aller Realitäten lag. Er wog nur noch 50 Kilo, war ausgehungert bis auf die Knochen, stark hinkend von den Verwundungen, das graue Gesicht eingefallen, die Augen tief in den Höhlen – doch er war am Leben. Mit zitternder Hand öffnete er das knarrende Gartentor, ein auch nach so langer Zeit immer noch vertrautes Geräusch, das aber in der Stille des Nachmittags lauter klang als jedes MG-Feuer, das er je gehört hatte. Im gleichen Augenblick öffnete sich die Haustüre. Die Mutter erschien plötzlich im Rahmen, erstarrt zu einer Säule der Erschütterung – als würde sie ein Gespenst sehen. Dann brach ihre Haltung. Die monatelange Angst, die sie fast erstickt hatte, wichen einem Aufruf aus Freude und des Schmerzes. Sie rief seinen Namen – erst ein heiseres Krächzen, dann klarer, so als würde ihre Stimme nach Monaten des stummen Leidens sich endlich befreien können.

Hans fing sie auf, ihr zitternder Körper schlug gegen seine Brust. Sie hielt ihn fest, presste ihn an sich, als müsste sie mit jeder Faser begreifen, dass es wirklich ihr Junge war. Jahrelange Schmerz, die Ungewissheit und die Angst entluden sich in dieser verzweifelten Umarmung. Dann stürzte Hanna hinzu, ihr Schrei der Erleichterung zerriss die bleierne Stille des Nachmittags. Sie umklammerte ihren Bruder ebenfalls, die Geschwister in einer Umarmung, die Jahre des Krieges und der Trennung in Sekundenbruchteilen auslöschte und für einen Moment alle Wunden heilte.

Der Vater richtete sich mühsam auf, stand mit Tränen im Gesicht im Hintergrund. Der Schlaganfall hatte ihm viel genommen – aber nicht die Fähigkeit zu fühlen. Sein Blick, mit dem Ausdruck von stillem Glück und tiefem Verlust, sprach Bände. Die Familie war gezeichnet, zerrissen und unvollständig, aber doch durch pure Lebensenergie und der Zuversicht wieder ein Stück weit vereint.

Sie führten Hans hinein, weg vom Grauen des Krieges, rein an den warmen Herd der Heimat. Behutsam halfen sie ihm aus dem zerschlissenen dreckigen Mantel. Mutter legte eine wärmende Decke über seine Schultern, eine Geste, die Hans beinahe zum Weinen brachte. Hanna, deren Hände vor Aufregung und tausenden unausgesprochenen Fragen zitterten, brachte ihm einen Teller mit dem wenigen Essen, das sie hatten – Kartoffeln und eine dünne Soße.

Hans aß langsam, vorsichtig, fast misstrauisch. Der Geschmack von echter, warmer Nahrung war ihm fremd geworden; er aß, als hätte er Angst, dass dies alles nur ein flüchtiger Traum sei, der mit jedem Bissen vorbei sein könnte. Niemand sprach lange Sätze, nur kurze, gebrochene Worte, aber eines stand unausgesprochen, schwer und doch hoffnungsvoll im Raum: Hans war am Leben!

Die Freude über seine Rückkehr mischte sich jedoch schnell mit der bitteren Frage nach seinen Brüdern, die wie ein Schatten über dem Wiedersehen lag. Die Antwort darauf, die ihm seine Eltern mit Tränen in den Augen gaben – Franz gefallen, Georg in Gefangenschaft – war entsetzlich, ließ Hans beinahe noch einmal zerbrechen, aber es musste ja irgendwie „weiter gehen“!

Der Abend war jedoch noch lange nicht vorbei und er sollte noch eine weitere Überraschung bringen. So unwahrscheinlich wie die Erscheinung des Leibhaftigen. Eine Überraschung mit solcher Tragweite, eine, mit der niemand gerechnet hatte. Bevor der zweite Weihnachtsfeiertag in die Nacht überging, zu einer fast schon unmenschlichen Stunde, hielt das Schicksal die nächste große Wendung bereit: ein Hoffnungsschimmer, der die dunkelste Stunde der Familie in ein strahlendes Licht tauchen sollte.

Draußen im Schnee knirschten Schritte. Gleichmäßig, schwer, fast schleppend, wie die Schritte eines Alten oder Kranken – wie diejenigen eines zutiefst erschöpften Menschen, der verzweifelt versuchte, die Haltung zu bewahren. Wieder hob die Mutter, die sich gerade erst von der überwältigenden Freude über Hans‘ Rückkehr erholt hatte, den Kopf vom Tisch. Sie hielt inne, die Hand an ihrer Brust, wie jemand, der gleichzeitig hofft und unendliche Angst hat, zu hoffen, dass das Herz dem Schmerz standhält. Ein Klopfen, dann ein zweites. Noch bevor Hanna die Türe öffnen konnte, flüsterte die Mutter einen Namen, der monatelang nur als Gebet existiert hatte: „Georg!“ Der Name hing ausgesprochen im Raum, wie ein Stern am Nachthimmel, und noch während Hanna die Türe öffnete, erhob sich die Mutter vom Stuhl, blickte in die Türe. Und dort stand er! Ihr Georg!

Der Jüngste. Der Bursche mit den stillen Augen, die viel zu früh erwachsen werden mussten. Schlank, aber nicht so schwach wie Hans, mit einem langen Mantel um die Schultern, eine Kriegsbeute, die ihm das Leben im Lager gerettet hatte. Dazu ein entkräftetes Lächeln im Gesicht – und die gleiche ungläubige Spannung in den Zügen, als könnte er selbst kaum fassen, dass er wieder heimatlichen Boden unter den Füßen hatte.

Die Mutter stieß einen Laut aus, der mehr mit einem Gebet gemein hatte als mit Sprache, und fiel ihm um den Hals. Sie legte eine Hand auf dessen Wange, als müsse sie prüfen, ob er nicht doch ein Geist sei, ein Trugbild des erschöpften Geistes, der sie alle in den letzten Monaten gequält hatte. Der Vater sank auf einen Stuhl, Tränen liefen ihm über das geschundene Gesicht, und er presste die Hand auf die Brust, unfähig, ein Wort herauszubringen, aber sein Blick war heller als jede Kerze. Hans stand auf – wacklig, aber entschlossen – und nahm seinen Bruder in den Arm. Zwei Söhne, die der Krieg beinahe vollständig verschlungen hatte, standen plötzlich wieder im gleichen Raum, im warmen Licht des Ofens. Beide trafen sie am gleichen Tag, so unwahrscheinlich das auch war, aus Gefangenschaft zu Hause ein. Hanna fiel schluchzend zwischen die beiden, hielt sie an den Händen, als würde sie sich weigern, die Brüder jemals wieder loszulassen, sie an die Erde zu fesseln, damit sie nicht wieder verschwinden konnten.

Georg berichtete, dass die Eltern bereits eine Nachricht von seiner Entlassung aus amerikanischer Gefangenschaft bekommen haben müssten – doch der Brief kam zu spät. Er erreichte das Haus erst vier Wochen danach, zerknittert, mit Stempeln aus mehreren Feldpoststellen, ein Opfer der zerbrochenen Infrastruktur.

„Der Krieg hat uns alles genommen“, sagte die Mutter leise, ihre Stimme nun fest vor neu gewonnener Stärke, „aber heute hat er uns wenigstens die beiden Söhne, die er uns noch lassen wollte, zurückgegeben.“

Sie saßen bis spät in die Nacht zusammen – Hans im Sessel, Georg auf der Bank, die Mutter zwischen ihnen, der Vater am Tisch, die Hände auf die Decke gestützt, stumm, aber präsent. Es gab kein Festessen, kaum helles Licht, wenig Wärme. Aber das spielte alles keine Rolle mehr. Eine Familie, die zerrissen war und fürchterliche Schicksale hinnehmen musste, erhielt zwei ihrer Söhne zurück. Nicht gesund, nicht unversehrt, aber lebendig. Und das reichte, es reichte damit es „weiter gehen“ konnte, mit dem Leben, das nun wieder möglich war.

Draußen fiel Schnee. Keine Schießereien, keine Sirenen, nur Stille. Zum ersten Mal seit sechs Jahren erlebten die Brüder eine friedliche Weihnachtsnacht. Eine Nacht, in der eine Familie, die beinahe alles verloren hatte, wieder zusammenfand und ein wahres und verdientes Wunder erlebte. Hans lebte. Georg lebte. Franz blieb in Falaise – aber er war in ihren Herzen. In diesem Haus, in diesem Moment, fühlte sich Hoffnung wieder echt an. Trotz aller Schmerzen und Entbehrungen hatte diese Familie am zweiten Weihnachtstag ihr eigenes Weihnachtswunder erlebt.

Der Krieg hatte Familie Behnke gezeichnet und an den Rand des Zerbrechens getrieben. Nach jenem ungewöhnlich stillen Weihnachtsfest 1945 begann ein neuer Abschnitt.

Hans blieb Zeit seines Lebens ein Mann, der seine Verletzungen nicht versteckte und nicht beschönigte. Er lernte damit umzugehen, weil es keine Alternative gab. Arbeit auf dem Feld war kaum mehr möglich, also nahm er jede Aufgabe an, die er körperlich leisten konnte – 1953 heiratete er. Aus der Ehe gingen 2 Kinder hervor.

Georg fand schneller zurück ins Leben. Dessen Alltag war geprägt von seelischen Wunden. Nächtliches Aufschrecken, langes Schweigen und ein starrer Blick in die Ferne – all das legte sich erst viele Jahre später.

Der Blick der Mutter verriet jahrelang ein Maß an Sorge, besonders wenn die Beiden das Haus verließen. Der Tod von Franz hatte eine offene Wunde hinterlassen, die nie verheilen sollte. Für Franz hielt sie Jahrzehnte lang einen Stuhl frei. Niemand setzte sich darauf. Das war sein Stuhl, nur seiner! Der Vater erholte sich nie vollständig vom Schlaganfall. Doch er lebte lange genug um zu sehen, wie seine 4 Enkel geboren wurden.

Hans selbst trug seine Erfahrungen nicht vor sich her. Er sprach, wenn er gefragt wurde, und schwieg, wenn er die Stille brauchte. Seine Weihnachtsgeschichten jedoch – die erzählte er. Nicht aus Sentimentalität, sondern weil sie der einzige Rahmen waren, in dem er das Grauen aussprechen konnte. Weihnachten blieb für ihn der Fixpunkt seiner Erinnerungen: 1941 im Schnee, 1942 in Stalingrad, 1943 im Lager – und 1945, als er und Georg in derselben Nacht heimkehrten.

Hanna wurde zu dem Menschen, der all diese Geschichten bewahrt hat. Sie war die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ohne ihr Zutun und ohne ihre Beharrlichkeit, hätte Hans mir dessen Lebensgeschichte niemals anvertraut.

Die Familie verließ Molkenberg in den frühen 1950er Jahren, der Zeit, zu der die noch junge DDR ihre innerdeutsche Grenze weitgehend schloss. Sie fanden im Norden Deutschlands, ganz in der Nähe von Bremerhaven ein neues Zuhause. Im gleichen Jahr stand die Familie auch zum ersten Male am Grab von Franz. Hans Behnke starb 2007, in einem seeligen Frieden, im Kreis seiner Familie. Jedes Jahr, wenn Weihnachten kam, stellte die Familie zwei Kerzen auf den Tisch: Eine für Franz, eine für alle, die nicht heimkehrten.

Eine Weihnachtsgeschichte, wie sie nur das Schicksal schreiben konnte – wohl voller Schrecken, aber dabei doch voller Menschlichkeit, die trotz allem nie erlosch.

Schlusswort

Diese Geschichte ist kein Versuch, den Krieg zu verklären oder dessen Gräuel in ein anderes Licht zu rücken. Sie zeigt, was bleibt, wenn Ideologien fallen und Schlachten verstummen: der Mensch. Mit seinem Mut, seiner Hoffnung, seinem Schmerz. Was die Behnkes durchlebt haben ist kein Einzelfall – es steht stellvertretend für Millionen deutscher Familien, deren Leben zwischen 1939 und 1945 zerrissen wurde.

Dass die beiden Brüder nach solch einem Schicksalsweg die Weihnachtsabende wieder unter einem Dach verbringen konnten, war schlicht ein Ereignis, das den Wert von Leben umso deutlicher zeigt. Es erinnert uns daran, dass jeder Heimkehrer – egal aus welcher Zeit – mehr trägt als das, was man auf den ersten Blick sieht.

Die Geschichte der Familie Behnke mahnt, nicht zu vergessen, was Krieg wirklich bedeutet: vollständigen Verlust, unermessliches Leid, Zerstörung von Zukunft und Identität. Und dennoch erzählt sie inmitten all dessen die vielleicht wichtigste Botschaft, die eine Generation an die nächste weitergeben kann: Hoffnung ist kein Gefühl. Hoffnung ist eine Entscheidung. Hans hat sie jeden Tag neu getroffen.

Für uns nachfolgenden Generationen bleibt es eine Aufgabe, die historischen Hintergründe und individuellen Erfahrungen früherer Generationen zu verstehen. Die Auseinandersetzung mit diesen Schicksalen fördert das Bewusstsein für die Bedeutung von Auftrag, Kameradschaft, Verantwortungsübernahme und menschlicher Werte, die auch heute unverändert Grundlage unseres Dienstes sind.